今回は、組織学的評価として、非荷重位の局所評価を解説していきます。 前回、皆様には各々の評価を考えていただいたと思います。 それも踏まえ、今回も症例を交えて組織学的評価について学んでいきましょう。 ぜひ、御覧ください。 […]

園部俊晴臨床コース

本クールでは、股関節術後に長期間痛みの取れない症例をテーマに講義を進めていきます。 皆様の周りにも、股関節に限らず術後によく分からない痛みが長期間続く症例は少なくないのではないでしょうか。 本クールで紹介する症例からは学

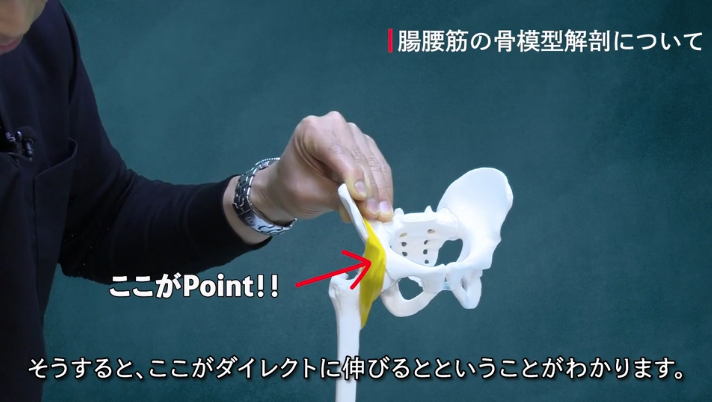

前回の講座で腸腰筋の“治療として考えられること”を5つ列挙させて頂きました。 今回はそれぞれの項目について、治療映像を交えてお伝えします。 これで、私が考える腸腰筋の第3水準の評価、治療の概念、実際の治療を全て分かって頂

第1クール(10)「腸腰筋による鼠径部痛に対する治療の実際」 続きを読む »

痛みを拾っていたものが腸腰筋だと分かった場合、治療をどの様に考えますか? 治療を考える際には、痛みの組織が分かった上で、 まず、力学的負荷がどんなものか? そして、組織学的にどのように痛みを出しているか? この2つの視点

第1クール(9)「腸腰筋による鼠径部痛に対する治療の考え方」 続きを読む »

この講座をご覧頂くと、明日から確実に腸腰筋による鼠径部痛の第3水準の評価ができるようになると思います。 この技術は身に着けてしまえば生涯役立つ技術になります。 今回は、①問診から得られる特徴、②痛みの誘発(第2水準の評価

第1クール(8)「腸腰筋による鼠径部痛に対する第3水準の評価」 続きを読む »

前回の講座で小殿筋の“治療として考えられること”を5つ列挙させて頂きました。 今回はそれぞれの項目について、治療映像を交えてお伝えします。 これで、私が考える小殿筋の第3水準の評価、治療の概念、実際の治療を全て分かって頂

第1クール(7)「小殿筋による鼠径部痛に対する治療の実際」 続きを読む »

痛みを拾っていたものが小殿筋だと分かった場合、治療をどの様に考えますか? 治療を考える際には、痛みの組織が分かった上で、 まず、力学的負荷がどんなものか? そして、組織学的にどのように痛みを出しているか? この2つの視点

第1クール(6)「小殿筋による鼠径部痛に対する治療の考え方」 続きを読む »

この講座をご覧頂くと、明日から確実に小殿筋による鼠径部痛の第3水準の評価ができるようになると思います。 この技術は身に着けてしまえば生涯役立つ技術になります。 今回は、①問診から得られる特徴、②痛みの誘発(第2水準の評価

第1クール(5)「小殿筋による鼠径部痛に対する第3水準の評価」 続きを読む »

今回は、「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する治療の実際」についての内容です。 ここまでの講座で、大腿直筋反回頭に対する『第3水準の評価』、『治療の考え方』について学んでいただきました。 そこで、この講座では私が実際に行

第1クール(4)「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する治療の実際」 続きを読む »

今回は、「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する治療の考え方」についての内容です。 皆様は、痛みの原因が大腿直筋反回頭だと分かった場合、治療はどのように考えますか? 治療を考える際には、当然ですがその目的が必要です。 そこ

第1クール(3)「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する治療の考え方」 続きを読む »

今回は、「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する第3水準の評価」についての内容です。 大腿直筋反回頭の痛みは、鼠径部痛で最も多いと思われます。 そこで今回は、鼠径部痛の原因を明確に分けるために必要な大腿直筋反回頭の痛みに対

第1クール(2)「大腿直筋反回頭による鼠径部痛に対する第3水準の評価」 続きを読む »

鼠径部痛について、実際にはよく分からないと感じている人は多いのではないでしょうか。 鼠径部痛と言っても病態はいろいろあります。 そこで今回は、狭義の鼠径部痛として、骨頭付近における3つの組織を網羅して頂きたいと思います。

第1クール(1)「鼠蹊部痛がどうして生じるのか考えよう!」 続きを読む »

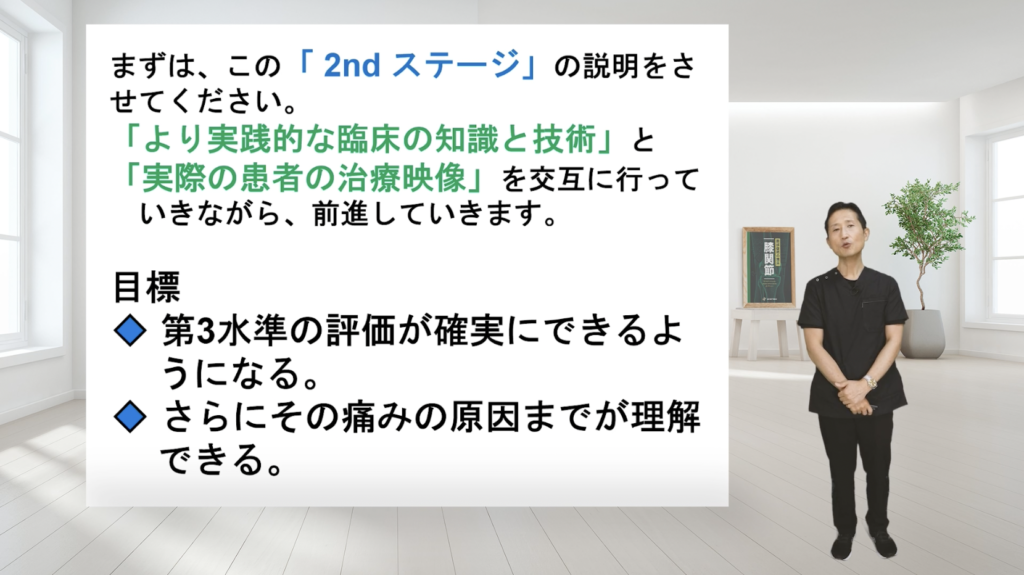

ここまで、『園部俊晴の臨床コース』をご視聴いただき、誠にありがとうございます。 約2年もの間、私と一緒に学んでいただいたことをまずは心より感謝申し上げます。 『園部俊晴の臨床コース』も1stステージが終わり、 ここから・

今回は「足関節の硬さを改善する具体的テクニック」です。 足関節の硬さで問題となるのは圧倒的に背屈です。 背屈が硬くなると、踏み込み動作ができなくなり、歩行も階段も困る事になります。 また、足関節疾患の跛行は背屈を逃避して

第11クール(10)「足関節の硬さを改善するための具体的テクニック」 続きを読む »

今回は「膝関節の硬さを改善するための具体的テクニック ~屈曲可動域の改善~」です。 術後や外傷後においては、屈曲可動域の改善もマスターしておく必要があります。 そこで今回は私が行っている ①膝前面かつ膝蓋骨上方に制限を感

第11クール(9)「膝関節の硬さを改善するための具体的テクニック 屈曲可動域の改善」 続きを読む »

今回は「膝関節の硬さを改善するための具体的テクニック~伸展可動域の改善~」です。 膝伸展可動域はトップアスリートにとっても、歩行時痛がある患者さんにとっても、健康寿命にとっても重要です。 伸展制限は制限されている部位を大

第11クール(8)「膝関節の硬さを改善するための具体的テクニック 伸展可動域の改善」 続きを読む »

今回は「股関節の硬さを改善するための具体的テクニック」です。 股関節は伸展、内旋、外転の3つの動きが最も硬くなります。 高齢者においても、術後や外傷後においても、この3つの動きが硬くなり、さらに臨床的な意味が非常に大きい

第11クール(7)「股関節の硬さを改善するための具体的テクニック」 続きを読む »

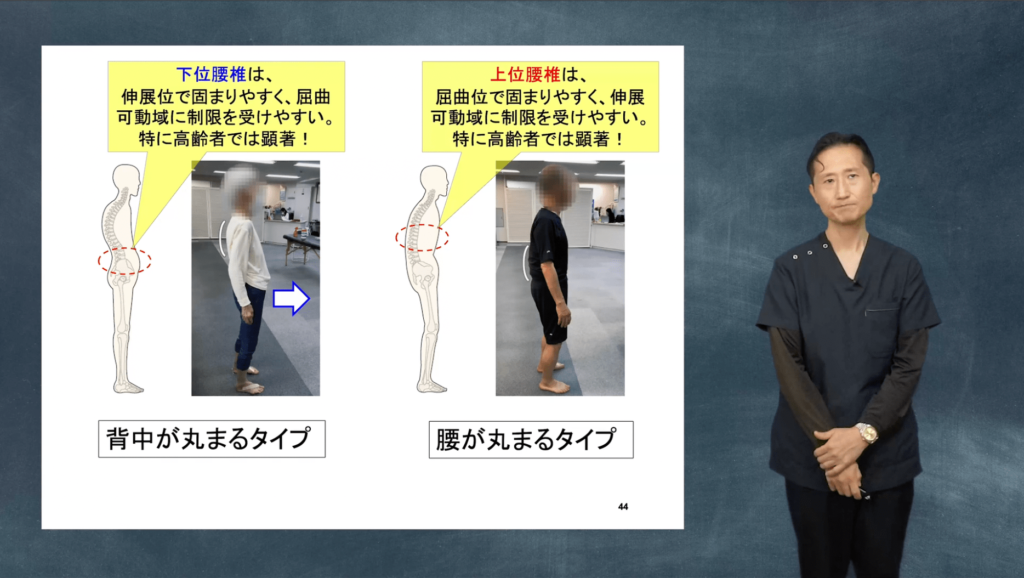

今回は、腰椎を上位腰椎と下位腰椎に分けて、硬さを改善するための具体的テクニックをお伝えします。 上位腰椎、下位腰椎はそれぞれ特徴があり、起こりやすい問題が逆になっています。 この意味を理解して姿勢を観察すると、ターゲット

第11クール(6)「体幹の硬さを改善するための具体的テクニック 上位腰椎・下位腰椎」 続きを読む »

今回は「体幹の硬さを改善するための具体的テクニック~頚椎・胸椎~」です。 頚椎・胸椎は上肢を考える時も、腰椎を考える時も、また痛みを改善する時にも必ず関係してきます。だから、頚椎・胸椎の硬さの改善が出来ることは、セラピス

第11クール(5)「体幹の硬さを改善するための具体的テクニック 頚椎・胸椎」 続きを読む »

今回は「可動域を改善するための手順」です。 臨床で可動域制限のある患者が来た時に、 どうやって可動域を改善するのか、 どういう手順で硬さの改善をしているか をお伝えします。 プロの仕事とは、素人では絶対に出来ない事をする

第11クール(4)「可動域を改善のための手順」 続きを読む »

今回は「各関節の制限を生じやすい可動域」です。 これはプロのセラピストなら知っておかなければならない事です。 ①頚椎、②胸椎、③腰椎、④股関節、⑤膝関節、⑥足関節 における、制限が生じやすい部位、制限が生じると問題が生じ

第11クール(3)「各関節の重要な可動域 」 続きを読む »

今回は「硬さの第3水準の評価とは」です。 硬さを改善するために一番必要なものはなんだと思いますか? それは評価技術です。 トップランナーの臨床家が最も重要視しているのは、治療技術ではなく、仮説検証によってターゲットを明確

第11クール(2)「硬さの第3水準の評価とは」 続きを読む »

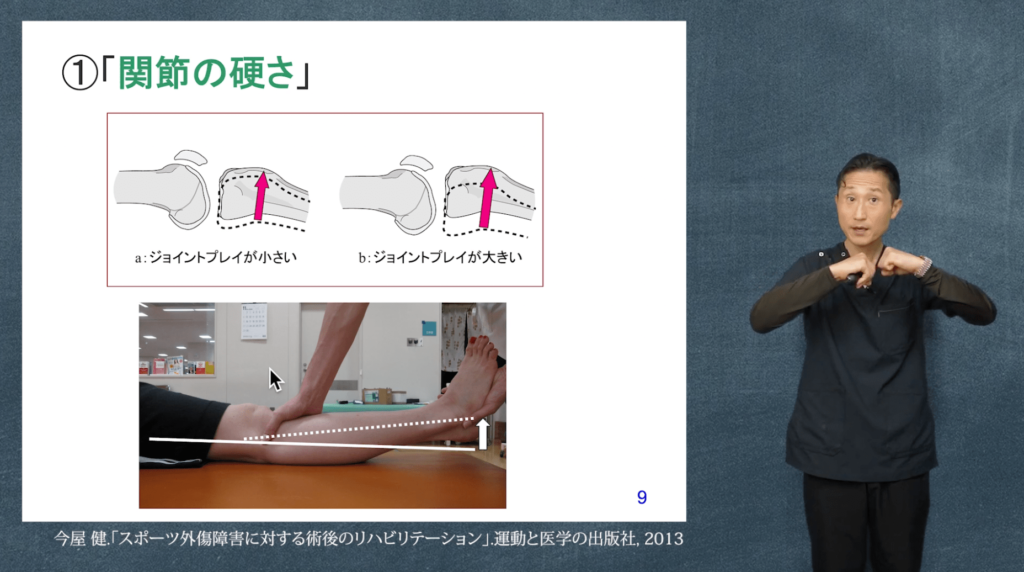

今回は「硬さとは何か?」という内容です。 私は臨床で硬さを4つの概念でとらえています。 その4つとは、 ①関節の硬さ、②筋の硬さ、③膜(皮膚や筋膜など)の硬さ、④可動域 です。 実はこうしてカテゴリー化することで、見え方

今回は「倒立振り子理論の臨床への活かし方」です。 倒立振り子理論を習得するとたくさんの事に応用でき、治療の幅が画期的に広がります。 なぜなら、倒立振り子で自分が行った操作の効果判定が出来るからです。 これこそ臨床で最も大

第10クール(7)「倒立振り子理論の臨床への活かし方」 続きを読む »

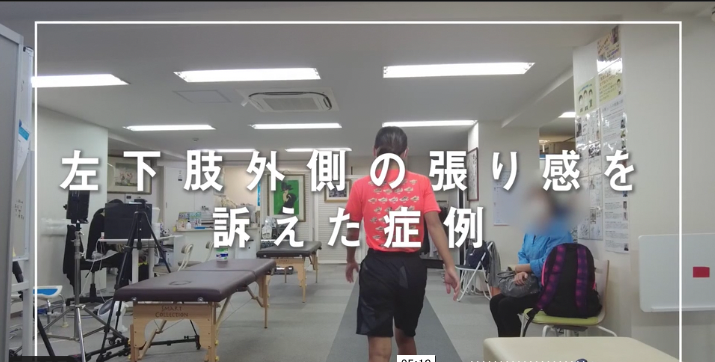

今回は実際に私が倒立振り子を見て、 患者さんを評価および治療している映像を解説付きで見て頂きます。 患者さんは変形性股関節症で鼠径部の痛みを訴え、外反母趾なども伴っています。 これまでお伝えしてきた、前後成分、回旋成分、

第10クール(6)「倒立振り子理論の実践編」 続きを読む »

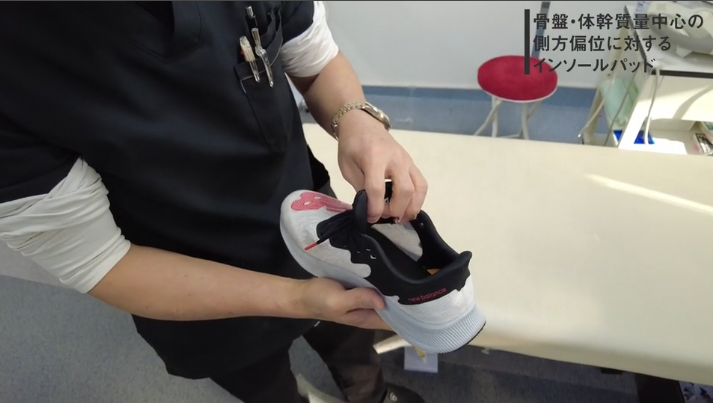

今回は、動作分析の内外成分について解説します。 内外成分は下記の3つの相で、各操作を行って評価します。 ①立脚初期 ②荷重応答期(LR) ③立脚中期からの切り替えし時期 3つの相の見方のポイント、徒手誘導・テーピングによ

第10クール(5)「内外成分の見方とトレーニング方法」 続きを読む »

回旋成分の見方とトレーニング方法 今回は、動作分析の4成分である、回旋成分について解説します。 回旋成分は立脚前半相の回旋と、立脚後半相の回旋の2つに分けて捉えます。 回旋成分を立脚前半相と後半相で分けて捉えるのは意外と

第10クール(4)「回旋成分の見方とトレーニング方法」 続きを読む »

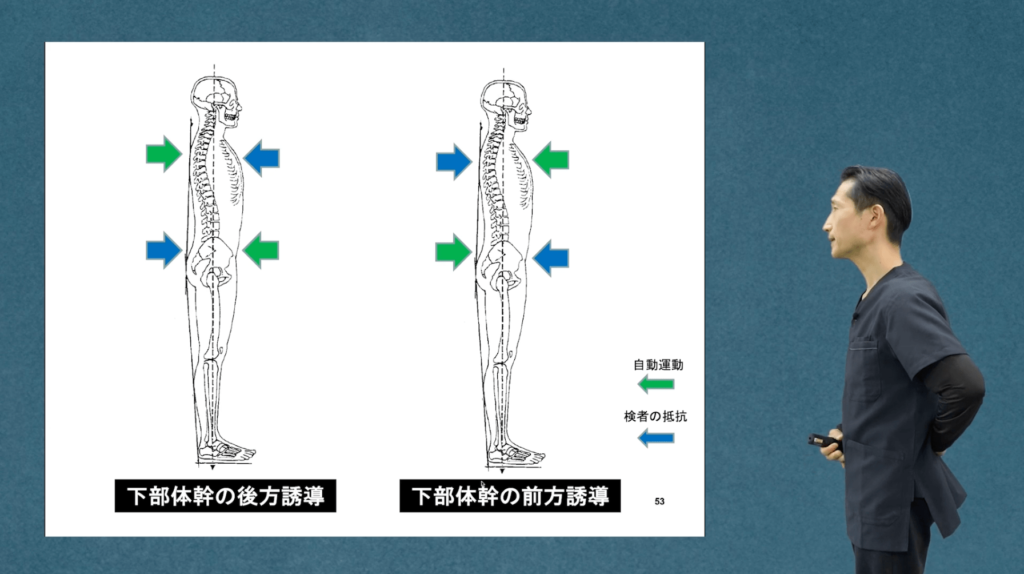

今回は、動作分析の4である、前後成分について解説します。 動作分析では「前後成分を捉える能力が最も重要」であり、 究極的にはこの成分を良好な動きに変えられるスキルが求められます。 このため ①下部体幹の前後操作 ②立脚前

第10クール(3)「前後成分の見方とトレーニング方法」 続きを読む »

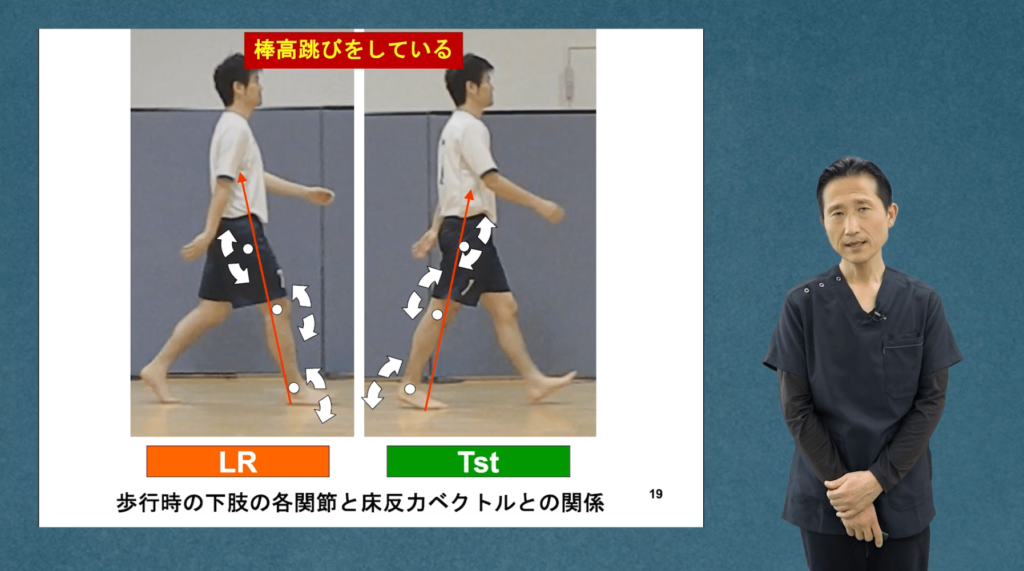

動作分析をする際、動作を4つの成分に分けて捉える必要があります。 今回紹介する上下成分は4つの成分の1つで、動作分析を習得していくうえで、最初に習得していく成分だと思います。 そこで、今回は ①上下成分が何で決まっている

第10クール(2)「上下成分の見方とトレーニング方法 」 続きを読む »

今回は倒立振り子理論についてお話しをします。 しかし、その前に我々が仮説検証する上で、最も大事なことについて触れておきます。 それは、治療技術より、主体とする評価技術の方がはるかに大切だと言うことです。 それを踏まえて、